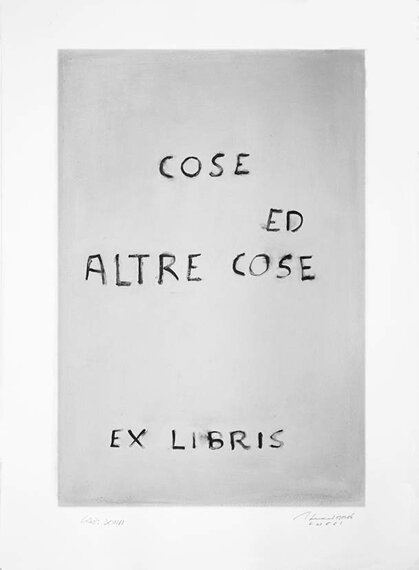

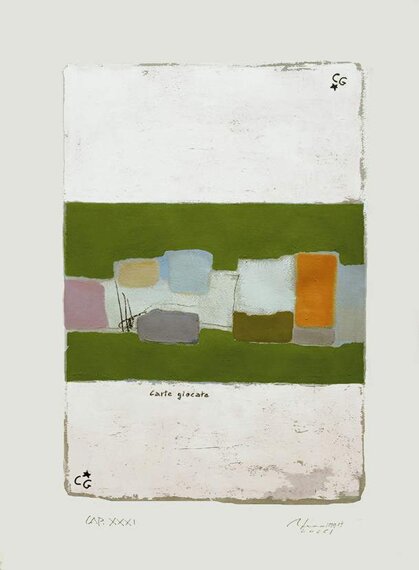

© Raffaello Lucci lettere al blu 2022

tracciate, percorse, scritte da un pennello e un bulino,

da un pennino d'inchiostro,

tra le opinioni del vero e le carte del Tempo croupier

lettere al blu

estraneo e lento, passi sulle cime,

smussi e sgretoli piramidi

e idee disperdi sui deserti;

immane il libro tuo conosce la memoria

o inutile se è il sogno.

Guardo le tue dita lievi sugli anfratti,

gli squarci e le ferite,

il tuo cielo sui coltelli, la luce larga sui domani,

la tua forza, ostinato, in un germoglio

probabilmente cominciò con il colore dei fiori sui campi, fra le erbe ai bordi dei fossi o sull’argine

del torrente, dal loro disegnare i dettagli e stupore al celeste dei cieli. Quei bottoni sui panciotti dei prati, quell’incedere sempre prima degli occhi a colorare le zolle, gli alberi d’uva, le età dell’avena, del grano,

il levarsi delle nebbie all’arrivo del sole nel tempo erano diventati luoghi compagni della mia infanzia

che andavo a cercare, stazioni dove andavo a tornare nel percorso già parallelo ai giochi condivisi.

Lei era seduta accanto, come fa con tutti, ma non potevo vederla allora. Mi affascinò però con la musica

dei gruppi, concentrato ad inseguire gli assolo delle chitarre graffianti e dolci nel bar del jukebox, nei

pomeriggi a cercare passaggi sulle corde e gli accordi delle canzoni, ripetute nelle sale da ballo.

Il “complesso” (oggi lo avremmo chiamato "Band") andava con amicizia e dedizione, ma era lungo il torrente

che ritrovavo la voce muta delle note, quella che lasciano dopo averti toccato. Come dentro la stanza con il cavalletto e i colori e l’anima non più al seguito, non più condotta; che ora conduce. Adesso l’ascolti, adesso

il colloquio non è un rimbalzo, una eco riflessa; è a due, è consapevolezza che si chiarisce, si rinnova.

Adesso la vedi. L’Arte è una compagna di viaggio che affabula, intrigante ma sincera perché si mostra

al meglio delle illusioni, la più trasparente. L’arte guarda con te fuori dal finestrino ed è a quel punto che

ascolta le tue domande. Guarda con te i libri del paesaggio e ti addita la linea, il senso che li unisce, la poesia

che li esprime. Comprendi che puoi leggerli e puoi ascoltarne la scrittura, avvertire il passaggio misterioso e affascinante che in ognuno di essi è avvenuto, quello della materia che si fa pensiero attraverso il processo creativo che partendo dall’esistente porta a vederlo, a considerarlo, a riflettere sull’esistente, agendo sulle supponenze del sé. L’Arte è concessione all’artista; è lei maestra. Quanto più questo pensiero si fa chiaro,

tanto più l’opera è sé stessa, e alta, universale quanto più l’autore ha saputo liberarla da pulsioni centripete

e da suggestioni, da spinte emotive.

In un autoritratto di Van Gogh o di Rembrandt non c’è nessuna intenzione, nessuna velleità di dire per la raggiunta coscienza dell’irraggiungibile, propria del genio e del loro sentire. Tali grandezze ristabiliscono la misura dinanzi al racconto di una pietra, alla meraviglia che è in una foglia che guardi nella magia di un loro disegno; tali esiti fendono le densità dell’effimero contrapponendo bellezza all’inerzia, alla rassegnazione.

Così dai millenni dell’uomo perché l’Arte è espressività di questo invariabile nelle sue istanze temporali, di

questa tensione del profondo che ci accomuna e può raggiungerci avendo il medesimo linguaggio interiore.

Oggi, tornare lungo il torrente è camminare ai bordi del tempo, è sentirne il fluire costante e circolare tra due punti d’ignoto nel frattempo di un sogno vissuto. Riflettersi nella vorticosità delle acque, rivivere la loro gaiezza ai cieli di primavera, ascoltarne il silenzio invernale, sentirne la sete estiva che asciuga i sassi è ripercorrere il quadrante dell’accadere, è ritrovare l’origine sopra le ore del divenire.

Oggi, che rivedi quei sassi alfabeti e li raccogli per disporli a scrivere una risposta tua, è dipingere,

è un presente spontaneo dovuto, restituito dinanzi al mistero della vita.

Mentre vivi l’interno della metafora e raggiungi il tuo tempo, mentre la stesura si fa più serena e rivedi

indietro i tuoi fogli, comprendi il senso del tuo cercare, il dove cui ti portavano le emozioni latenti e irruente, confuse, trattenute, dispiegate, incontrate, dolcissime

nel guardare con una matita, si può avere coscienza degli spazi siderali, dell’infinito che è nelle cose, nei contorni di una foglia. Si può avere nozione della purezza dalla superficie intoccata di un foglio, della responsabilità di un gesto che la modifica macchiandola o che la conserva, nella bellezza di un segno.

Disegnando un filo d’erba, si può sentire la religiosità di una preghiera, che si fa commozione, al davanzale dell’universo e consapevolezza della possibilità che ci è stata data per provarla tale, per comprenderla. Si può avvertire il passaggio del tempo, come opportunità, in un comune e misterioso fluire, erbe al cielo, o viaggianti un viaggio finito.

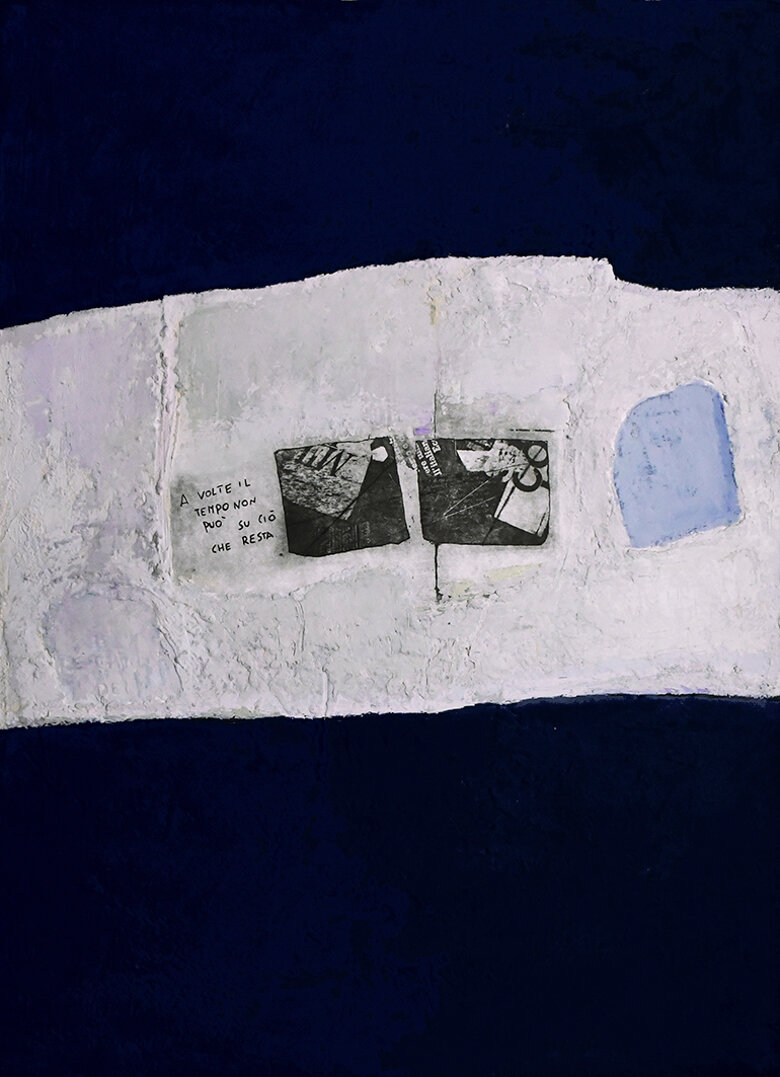

Dipingere è lo scrivere dell’inconscio, una sua risposta al percepito attraverso un alfabeto che prende forma conseguente, una reazione per immagini all’accadere, incontro dentro, ritorno. E questa grafia, liberata nell’esser sé stessa, si fa sempre più essenziale, ridotta, precedente i significati, il pensiero. Si pone prima delle interpretazioni, dei concetti, all’origine, come un percorso ancora da compiere, per riprovare, forse, la magia che c’è in ogni inizio, in ogni possibilità. Diviene il gesto dei segni sul tessuto del vivere che è parete, muro d’asperità alle urla del quotidiano, che si fa materia ferita su campiture distese in colore, proprie della dolcezza, della poesia

quando ritorno da un quadro,

posso vederlo l’orizzonte che nascondeva,

ogni volta è una pagina ancora.

C’è la terra ammazzata per strada,

scannata, strappata, riversa qui davanti alle mani,

mentre scrivo ipotesi mie di tenerezza.

C’è la terra che ha fame perché ha un Dio non esatto

e lo deve imparare,

quella a Nazioni rafforzata da leggi importanti

su chi non ha e non è niente,

l’altra dei progetti traditi dove c’era speranza,

spezzati alla storia, bucati, sepolti, deserti

e teoremi uncinati ammassati di morti.

C’è poesia più in là, sulle cime degli alberi ai bordi del cielo,

l’orizzonte che appare;

ogni volta è seguirlo oltre i campi,

lungo il sonno dei monti,

nel rarefarsi del mare come un pensiero che si arrende laggiù

e ritorna.

Dopo un quadro ho da incontrarmi e capire,

e vedermi in questo circuito di luci e di grida,

là, devo darmi risposte perché l’accadere è arrogante

e abitudine

a indifferenza.

Oltre il quadro l’orizzonte vacilla, si sposta,

modifica sempre parole sicure;

aprendo i confini raggiunti, mostra oltre il muro acquisito,

oltre e poi il labirinto inerte e passivo,

per proporre coscienza e rivolta.

Ogni quadro è un viaggio per vedere cosa voleva,

è un cammino su risposte già date eppure presenti,

è riprovare ogni volta a metterle in dubbio

nei silenzi del cuore

immagina la luna sul Partenone, le note di Chopin al deserto come lacrime di stupore o l’immenso lasciato da Rembrandt su un foglio, la tua incredulità, mentre le erbe colorano i cieli.

Immagina il limitare dei boschi, il frangersi degli oceani sulle sponde della terra, il loro farsi goccioline di vapore, come il tuo respiro alle stelle, d’inverno. E, come tra te e l’universo, lo stesso impercettibile, quello della forza dei mari finita in carezze, quello tuo di un attimo, dell’esistere. E poi, le linee delle montagne, il contorno degli alberi d’aria e di luce, le superfici dei sassi trasparenti al sentire, forme scritte lasciate di un gioco gigante, o i disegni in volo delle creature che per prime hanno tentato l’azzurro.

Ci sono luoghi di tempo dove un segno di penna, un graffito sono questo esserci, questa consapevolezza dell’incanto delle cose. Sono momenti che chiamano forte ed è arrendersi il passaggio oltre il limitare che pone il presupposto, il guardato non visto.

L’accadere, infatti, è più o meno visibile; l’accadere è interpretabile, mentre tutto si modifica ed è un momento, mentre lo guardi. Non c’è possibilità di fermarlo, se non nel ricordo, o nella dilazione dell’Arte, resa e reazione all’inesprimibile.

Anche questo che leggi è un momento, ma proprio perché è irripetibile è una forma di assoluto, come ciò che scrive, ciò che ascolta uno sguardo, ciò che precede, ciò che lascia una carezza, come è l’indefinibile, oltre quel limitare, e l’armonia.

Esserne consapevoli è sentirsi partecipi di un po’ d’infinito, come in un gesto, nelle parole, nel pensiero a quelle montagne, e comprendere che il sentire stesso non è necessità né metamorfosi, né trasposizione: ne è la risultante, inaspettata, come la bellezza

l’ho visto grigionebbia-cielo, quando ho acceso la luce, con una ferita al centro, obliqua, dalle labbra nere. Ho aperto dietro di lui la finestra all’aria per farla rifluire sui colori. Tornato a guardarlo, ho visto che la notte gli si era messa accanto, a destra, come una campitura blu. Ho considerato a lungo quella casuale proposta compositiva, e la lettura che poteva derivarne.

Sono arretrato andando ad appoggiarmi allo stipite d’entrata ed ho socchiuso la porta fino a rivedere il quadro solamente, senza più il colore aggiunto dalla notte. Me ne sono andato, pensando a quanto ogni colore, nella natura, possa interferire con gli altri attorno e quanto, dalla vicinanza degli altri, possa dipendere.

Il rapporto tra me e il quadro è sempre un incontro. E questo, se avviene, come spesso accade, la mattina appena alzato, diviene uno specchio sul quale guardo, confronto, leggo l’umore che i sogni mi hanno lasciato, e come il pensiero si presenta al nuovo giorno. Quell’immagine sarà con me durante il tempo, la richiamerò quando voglio, la indagherò, l’ascolterò, la penserò nei suoi passi più nuovi e il percorso sarà verso le origini, le istanze, le necessità che mi hanno spinto a realizzarla.

Vi cerco l’idea iniziale, che invariabilmente si sperde, si trasfigura col procedere del lavoro per diventare altro, ciò che veramente vuole uscire, liberarsi, appunto. E così, quello che era recondito, nell’anima, adesso è lì da decodificare, scritto in alfabeto cromatico e graffiti che rimandano a primordiali espressività, a spontanee sensazioni emozionali non recinte da parole.

Quando torno sul quadro, è rivederlo dopo un viaggio, quindi, dopo le emozioni e le riflessioni incontrate, da lui stesso prodotte. Ed è a questo punto che inizia la fase più complessa, più densa e suggestiva, fatta di dinamiche sempre più accorte e coordinate tra sensazione e meditazione, atte a rafforzare il luogo principe dell’immagine e, nel contempo, ad eliminare le parti incongrue o ripetitive.

La fase finale è un momento sereno, distaccato, durante il quale gli interventi diventano via via più fini e delicati, concertati per raggiungere l’armonia compositiva; ogni gesto è quasi un atto reverenziale, anche feticistico - tutto quanto è comunque un atto d’amore -, mentre inizia già il non rumore che sarà silenzio, se sarà ascolto

mi sono trovato nel treno senza volerlo, come tutti del resto. Non è che ho capito presto che si trattava di un treno, anche perché non è facile. Nel treno accade di tutto: si costruiscono città, si abitano, c’è molto traffico, c’è subito fretta di insegnarti per dirti come sarà l’esperienza, non la tua, si ristudia da soli, ci si relaziona con gli altri, si gioca, si incontra l’amore, si ama, si prova il dolore, si assiste alla morte di chi ci è vicino e lontano, si vedono nuovi arrivare. In treno c’è tutto il creato.

C’è molta discussione sulle generalità del macchinista. Tanti dicono di sapere bene, altri non si esprimono al riguardo, altri ancora dicono che non ci sia. Un cerchio, una retta, una semiretta o un segmento sono le ipotesi dibattute sul percorso del treno quando si ritiene non sia casuale. Di certo, se qualcuno sostiene di conoscere la direzione di marcia, nessuno sa quando deve scendere, a meno che non voglia farlo da sé, dal treno in corsa.

Fuori dai finestrini c’è, dicono, la dimensione del sogno, o dei desideri, altri pensano quella del possibile. Il fatto è che all’interno del treno, dove si può cercare, dove ci si può spostare, s’incontrano persone che con le loro opere o pensieri, con la vita, testimoniano quel possibile.

Altri, indicando il domani, sostengono che sia questo il migliore dei mondi possibili. Per intanto, ce ne sono che dispongono di molti biglietti per occupare più posti e al ristorante si vede: ancora ci sono file e file alla porta di quelli senza biglietto, mentre si è tornati ad uccidere per la proprietà e la tutela dei macchinisti o del macchinista, come ciclicamente accade, per portare la pace, i più convinti lo dicono, nell’intero universo.

Mentre avverto il tramonto lambirmi le mani, ripenso ad un apologo Zen raccontare che da bambini sappiamo le montagne essere montagne e le acque acque, quando si progredisce non lo sappiamo più, poi sappiamo di nuovo che le montagne sono montagne e le acque sono acque.

Questo richiamo mi spinge a cercare un riferimento là fuori ed ecco che mi appaiono pianure essenziali di silenziosa bellezza, sulle quali scorrono lente le linee dei fiumi, le confluenze, il pensiero loro del mare. Penso, là, alle religioni, alle loro sorgenti sui monti e alle loro risposte alla pioggia, ai tuoni, ai recinti costruiti per aver meno paura, per alleviare paure. Penso alla scienza, alle sue domande per capire la pioggia ed il lampo, per cui inventa l’ombrello e si para dal fulmine, penso alle dittature che vengono per pianificare il destino.

Al limitare del cielo, c’è la linea tracciata da quel possibile, dove si congiungono le ragioni e le spinte dei tre grandi fiumi, coscienti delle macerie che portano dentro, di quello che le loro piene hanno procurato. È il luogo in cui le Religioni non sono più salvacondotti nella paura, recinti d’identità, ma pianure dove si dimostra che non è il timore il rischio comune, bensì l’amore. È il luogo dove la Scienza, dinanzi al mistero che insegue, porta l’uomo davanti a sé stesso, alla sua precarietà e ritrova il senso del Sacro. E il Credo creduto di Brecht “che all’uomo l’aiuto sia l’uomo”, là, si esplica senza uccidere l’uomo e i suoi sogni, perché l’uomo scopre che può essere Umano.

Mi chiedo se quell’orizzonte indicato, raggiunto, testimoniato da alcuni sarà l’arrivo dei passeggeri del treno, se questa sia la bellezza a cui si deve arrivare, o se questa qualità che investe le cose là fuori, le montagne, le acque, il significato dell’esistenza, rimanga il tema dell’Arte perché l’Arte in fondo è incontro, voglia, grido, preghiera, nostalgia di quella bellezza. Nel dubbio della risposta, accanto al finestrino, penso a Voltaire, alla sua riflessione: ”Chiedete al rospo cosa sia la bellezza e vi risponderà che è la femmina del rospo”. Da ciò può discendere che, se ogni verità ritenuta, creduta, viene percepita e misurata dall’uomo, da ognuno sulla base delle proprie propensioni e inclinazioni, anche le guerre, che continuano ad essere certificate con timbri nuovi senza memoria e senza futuro, possono apparire utili e belle nelle parate, sognate nelle preparazioni lucidate di odio e narcotizzanti tra le genti del treno.

Questa declinazione, che conduce inevitabilmente all’ineludibile, all’ineluttabile, all’immodificabile, al tempo stesso, contiene al suo interno, tra i termini della sua formulazione logica, il fatto che l’invariabile appartiene, semmai, alle leggi della fisica e non alla vita.

Per questo, quando le notti buie o la pioggia o le gallerie chiudono gli occhi, nel treno murato d’assurdo e d’inerzia, necessariamente torno alla risposta del rospo; e ogni volta, si fa più chiaro e ridestante, nel profondo, cosa è che spinge il rospo a rispondere così: il bene che sente, che agisce, che risponde.

Allora sui finestrini serrati, su quei libri richiusi, apro lo sguardo e cerco di loro, alcuni di quanti ho potuto incontrare, alcuni dei molti nel treno lungo più della storia, che in questo assurdo hanno indicato, raggiunto e portato all’interno il possibile di quella bellezza

molti luoghi hanno le dimensioni del ricordo,

altri quelle del desiderio,

alcuni sono il presente.

Giungervi è itinerario di anni

attraverso i territori dell’anima e oltre,

oltre la quiete e il suo sapere.

Ho imparato ad andarci.

Occorre lasciare sulla soglia parole e significati,

parole e cortesia, parole e necessità:

il pensiero è infinitamente sé stesso.

Si entra e sono dove vivo,

sulle scalinate di un pomeriggio

o nel mattino appena lavato,

per strada,

ai binari del treno,

davanti alla tazza col latte,

vicino.

È il presente che vive ed è lì,

è colore, è bene, è amicizia,

è capire che la vita è un pensiero fin che si può

ed è amore anche dopo,

quando è ricordo.

Il presente è un labirinto,

ma ci sono pianure sul muro,

ci sono porte, volendo;

il presente è una città oltre il deserto,

è il silenzio un momento alle labbra,

dall’altra parte del mondo,

che dedico a me, mentre disegno.

Non occorre andare lontano;

basta ascoltarsi

e vedersi seduto al tepore di quel pomeriggio

o rivedere la stazione come stamani,

aperta al mattino,

con i guanti amici, soffici, attenti alle immagini

per dirti che tu, tu e tu sei un dono prezioso

per me.

Tutti i luoghi sono il presente;

hanno spazi semplici

eppure non bastano i cieli puliti a coprirli

perché il pensiero è irraggiungibile e dolcissimo:

si può quasi toccare.

Desideri e ricordi sono parole nelle vetrine,

sono il formato di un quadro con la firma e il disegno ubbidiente,

sono ieri e domani in immagini diapositive da prendere dentro una scatola

e scorrere; ma questo è vissuto.

Il presente è qui,

dentro la stanza chiusa di vetri alla pioggia

che voglio ascoltare,

senza propositi

perché sarebbe futuro,

che vedo detergere deserti a colori,

che

vedo discendere per stabilire distanze a cui non posso arrivare,

dalle quali non è necessario partire perché sono già

questo momento

dipingere è ascoltare l'assolo delle cose,

il muover della luce sulle loro parole,

i loro graffiti.

Un viaggio tra le opinioni del vero,

un'ambizione o la partitura di un sogno, non so;

le domande sono colori e il disegno l'emozione di un foglio,

in un permesso di stelle

c’è l’alba, là fuori ed anche stamani è indiscutibile, sublime bellezza.

È tornata sul mondo, sulle sue labbra, sulle gocce del cielo piovuto alle piante,

sulle nostre parole rimaste con noi.

È luce sul foglio, e infinita grandezza sulle nostre opportunità.

È universo anche un solo pensiero,

per raggiungerlo ai suoi confini e riuscire a dirgli: “Ci sono”.

È un concetto di luce su questo rotolante groviglio,

su questi richiami di morte, sulle attese di ogni creatura,

su questo andare e scordarsi, su questo amarsi, in fondo, davvero.

Ti scrivo sul foglio, alba,

aurora che hai visto millenni e l’uomo incurvato,

eppure mai spento;

ti vedo e ti penso quando treni giganti verranno a trovarti e,

quaggiù,

durerà più il sorriso.

C’è il sole, là fuori;

la luce ormai bagna le case, le erbe e le città e tu sei già andata.

C’è il giorno, là fuori, perentorio e splendente sui rumori,

sulle voci riaperte, sulle auto pronte;

c’è il sole, là fuori,

con tutto il possibile che fa comunque tremare,

ma ci porta con sé.

Esplode la luce sugli attimi senza ritorno ed

è sfida per l’uomo infinito e solo eppure grande,

se lo chiami a risposte.

Cercherò di tenermi i colori per ricomporre e capire emozioni che lasci,

per pensare che ogni giorno ti svegli e ritorni e sei qui;

forse mi sorridi entusiasmo per una riprova,

per continuare il racconto come realtà quando le stelle si riprendono i sogni;

forse sei luce soltanto che annuncia il sole,

forse sei solo silenzio,

ma posso vederti

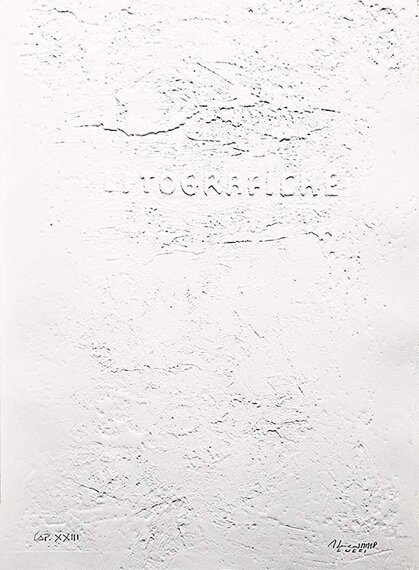

nel disegno l'autore è in pigiama,

nel dipinto vedi come si veste,

nell'acquaforte

come è combinato con l'anima

Il disegno guardone

c’è colore abraso, ferito, sul muro dove l’altra realtà sbatte e singhiozza. C’è il mondo che si difende ruotando il suo tempo, morso dalle ingiustizie, dalla violenza, costretto al tributo quotidiano di innocenza e di inconsapevolezza.

Mentre pensieri unici tornano a scontrarsi con i loro contrapposti, ciò che si impara dalle guerre si rimescola con l’accadere, mediato, manipolato o omesso, mistificato, massificato.

Ne deriva apatia, distacco o egoismo, cinismo facile e prossimo, quando non sconcerto e sfiducia nella vita stessa. La regola della sopravvivenza su i più deboli, presente già prima di ogni vagito, sembra annullare il cammino della Ragione, dell’Umanesimo, dell’Arte, della Poesia.

Quello attuale, imperante, agitato, nevrotico, non è nemmeno un pensiero: è una liberalizzazione degli istinti di possesso; per questo, anche volendo, impossibile di controllo sugli effetti che produce, quali grandi disuguaglianze, distruzioni, genocidi, tra frenetiche immagini di vendita che sostituiscono, distolgono, coprono queste realtà allucinanti

traccio righi sulla lastra e ferite restituisce l’acquaforte.

Inferriate di nero incidono e slabbrano,

mordono il chiarore che traluce

7 acqueforti per “Il significato dei 7 alberi”

all’origine di queste acqueforti c’è un’immagine alla quale il ricordo risale ogni volta con affetto e intimo, rinnovato stupore. È quella di Padre Ubaldo che scende la stradina tra le celle con i libri abbracciati a sé, mentre tutta intorno l’orchestra degli abeti lo avvolge astante e magnifica di verdi azzurrati, annuncianti il cielo.

Era andato a prenderli e me li stava portando dopo l’incontro nella Biblioteca dell’Eremo, durante il quale, libro tra i libri, aveva ascoltato il proposito mio di realizzare delle incisioni per l’Evento del Millenario.

Tornando e tornato a casa, nel ridiscendere lento il mattino, nel ritrovarlo tra le pagine con me, quell’immagine si è congiunta al pensiero. Il collegamento era apparso: il sacro dei testi e la sacralità degli alberi, i libri di Padre Ubaldo e la coreografia della foresta, il silenzio profondo, presente, del monaco e la preghiera degli alberi in quel Luogo davanzale all’Immenso, in quella parte del viso all’insù della terra

LIBER EREMITICE REGULE

XLVI DE SIGNIFICATIONE SEPTENARUM ARBORUM

21 Esto igitur

cedrus per nobilitatem sinceritatis et sanctimonie,

spina per punctionem correctionis et penitentie,

myrtus per discretionem sobrietatis et temperantie,

oliva per ylaritatem pacis et misericordie,

abies per altitudinem meditationis et sapientie,

ulmus per opem sustentationis et patientie,

buxus per formam humilitatis et perseverantie.

Tu dunque sarai

cedro per nobiltà di sincerità e santità,

acacia per puntura di correzione e penitenza,

mirto per discrezione di sobrietà e temperanza,

olivo per gioia di pace e misericordia,

abete per altezza di meditazione e sapienza,

olmo per opera di sostegno e pazienza,

bosso per modello di umiltà e perseveranza.

Omaggio a Sebastiăo Salgado, 1986 hanno messo giornali davanti al sole per darci un sorso d’ombra,

ci hanno dato un bacio pulito sulla pelle di mosche,

ci guardano stanchi con negli occhi il fiume lontano,

ma non ci vedono tutti.

Siamo in tanti abbracciati ai bambini già uccisi,

morti da poco, mai nati da sempre, per un ultimo poco.

Quel sole sfonda la carta,

la brucia terribile senza perché sulle labbra di sale,

poi va a fiorire i giardini del mondo

lasciando lame di freddo fino alle stelle.

Ti bacio le mani fratello dagli occhi di fiume

perché vieni dal mondo, mentre il mondo non viene,

per portarcelo un giorno, a forza, il mondo.

Ti abbraccio fratello con le mie ossa di

sempre, per quello che dici, che scrivi,

che lotti tra i muri dei giardini di sole.

Quel sole è eterno, ma ogni morte lo spegne se parli di noi.

Non so cosa vuol dire quel bagliore dai vetri

cristalli che vedo di notte oltre la pancia del mondo,

né cosa sono i suoni di cielo che il vento mi porta coperti di sale;

non capisco,

ho la mente di pietra sopra il dolore

allucinato di niente per niente.

E poi non mi è dato tempo nemmeno.

Adesso vado, adesso andremo ed andranno ed ancora così,

restituiremo le ossa al ventre del tempo,

ma ce la farai, fratello oltre i muri dei giardini di fiori,

ce la farai a vincerci il sole, fratello che vedi,

ce la farai, fratello, adesso che puoi,

ce la farai, adesso che senti

un tavolino di piazza, poi le dune di Siena e un disegno vero da fare. Un orrore di storia tradita là attorno: dovevo ritrarla, ma il mio segno era indugio tra cieli di rondini e carte pulite.

Non sapevo dei gialli di grano e macchie sul foglio, né a nuovo alfabeti per impararne silenzi; tenuità era la mia insicurezza e desiderio il colore pensato.

Un tavolino è un punto appoggiato negli spazi dei mondi, e un istante infinito, se poesia è anche un panino a due mani e un bicchiere; ma i richiami sono i tagli nell’aria di rondini che garriscono al potere del sole: appaiono fili di un casuale tappeto, mentre uccidono in volo.

Dovevo affrontarle e vederle, queste istanze diverse, questi opposti già prima dell’uomo; discuterli al vero, interrogarli, e capire se poesia è compito in classe o quanto, comunque, riusciamo a ridire.

Poi, oltre le dune, il blu profondo e la tribuna di stelle. La strada, un sogno alle loro distanze eppure presenti, pazienti di ipotesi e studio, di suppliche, di meraviglia, uccise a terra sotto gli spari. Là vidi il mio disegno da fare e la pittura che amo, che devo: un istante è possibile nella memoria, è un punto che accade dentro il pensiero, ed è sfera sui vetri al respiro

non so com’erano i vostri volti,

né come sia il cielo in una miniera;

posso solo guardare l’orizzonte da fuori

e cercare ragioni:

ma so che vi hanno ammazzati.

Sono venuto a trovarvi dove le parole si fermano

e gli occhi sono un luogo interrotto,

spezzato di vuoto alla terra e alla coscienza.

Sono venuto per incontrarvi,

per vedervi in questo tempo assente,

di non memoria, di opinioni,

in questa ora di noncuranza impotente;

sono venuto per identificarmi.

Nell’aria non c’è movimento

e nemmeno un senso diverso nel cielo:

solo colline fitte e tenaci, le posso toccare,

custodi di forza sui millenni di terra e di ferro,

sudati alle speranze dei mattini ancora

di stelle.

Uomini possono dare la morte ad altri uomini,

oggi,

come hanno fatto con voi,

voi che moriste con gli occhi fermi su chi spara

lasciando alle mani, alle labbra

la possibilità di un mondo migliore.

Uomini possono stare a guardare,

uomini possono seppellire volontà di giustizia,

uomini ritengono di dimenticare.

Non so come eravate: di certo milioni

uccisi dall’assurdo che ritorna,

siete una lapide o dispersi nel tempo di sempre,

di oggi ancora,

soppressi dall’uomo bestia degli istinti,

televisivo e conoscente, mistificante.

Non so rispondere alle mie domande,

a questo silenzio opaco,

al vostro luogo presente di sole;

mi sperdo, so che mi sperdo mentre mi

trovo ad un confine della ragione

dove l’assurdo mescola il possibile,

dove il non pensabile diventa realtà vincente

sostenendo e perseguendo cause

di lucida pazzia:

e ciò da cui posso avviarmi, perché come

una eco mi chiama e ritorna, si definisce,

è il pensiero dell’uomo nell’universo,

il suo rotolare in esso volando distanze

immense mentre respira,

solo,

mentre esagitato o freddo ne uccide un altro, altri

come sé stesso

Niccioleta, 1944 - 1994

ti ricordi le parole che non ti ho detto? Quelle che non potevo,

che non sapevo raccogliere così sparse e confuse di timidezza.

E quanto insieme abbiamo visto il tempo?

Quanto ne abbiamo avuto,

e adesso, in questo scompartimento di stelle,

nel viaggio tra loro lontane.

Tu, tu e tu, mi avete parlato dei colori, delle cose,

delle finestre che ha l’anima,

lieti in sorriso, pettinati, distratti.

Distratti, ma ci scrivono dentro i giorni,

la vita ci disegna sul cuore,

ed ognuno è editore di un libro prezioso,

se rilega i suoi fogli.

Bello per me, è rileggerli, rivederli quando voglion tornare

e ascoltarli fino alle mani, tradurli in colore.

Le parole non ce la fanno; sono un grazie che resta dentro,

non sale, e poi ha un suono finito, improprio per quel valore.

In un quadro puoi rivederti, c’è il profondo di tanti momenti;

ogni quadro è liberato a sé stesso dalle funi, ormai,

delle intenzioni;

se questa sera li leggo, è dirti dei colori che mi hai dato,

e restituirli al silenzio, grande,

appena dopo il rumore

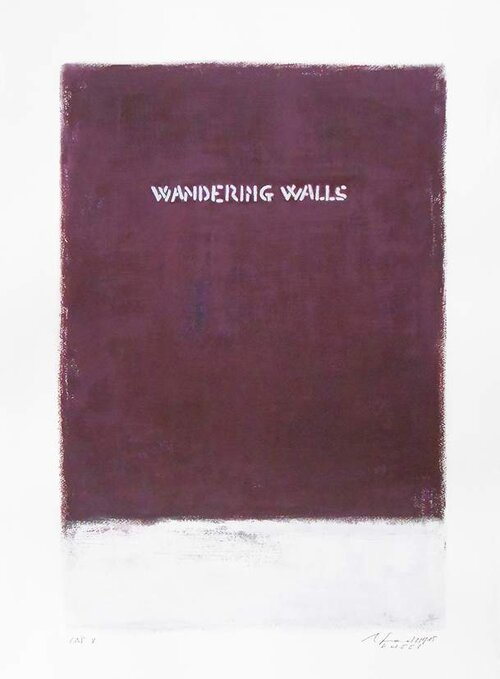

ero poco più che bambino e stavo percorrendo un vicolo della città vecchia sotto un pomeriggio estivo, quando vidi, alto, tra due case, un muro di recinzione che costrinse lo sguardo ad arrivare alla sua sommità.

Da lì cominciava il cielo.

Questo ricordo è riaffiorato dopo molti anni diventando un fatto particolare nel mio pensiero. In quella immagine, ho potuto riconoscere l’essenza stessa dei miei lavori attraverso l’implicita quanto inconsapevole metafora diventata mezzo espressivo. Da quel muro sbrecciato, scalfito, spanciato, scritto, credo sia iniziato un percorso inconscio che a lui mi ha riportato. Negli anni, infatti, la pittura si è trasformata fino a ritrovarlo.

Quel muro, quella barriera invalicabile è diventata supporto, tela, parete per dipingere, finendo per essere il confine delle possibilità, luogo ultimo, intimo, luogo di scontro e di confidenza; pensiero, pittura.

E il cielo l’assoluto, l’altra dimensione.

Ritornandovi adesso, nella tenerezza che l’età rallentata consente, posso leggervi consonanze di tempi e di emozioni, il loro filmato riandando i ricordi sullo schermo, nel dolore dolce proprio della consapevolezza che i passaggi del sole su quel muro sono e sono stati confronto dell’anima con l’esistenza.

Visto dall’alto, chissà, si potrebbe sapere cosa quel limite nasconde o ripara o preserva e perché si sposta sempre avanti arretrando anche costruendo aeroplani, ma non è questo il tempo in un vicolo appoggiato per terra. Semmai è di scrivervi, fin su, dove comincia quel cielo, lo stupore del bene che c’è e risponde se possiamo,

se vogliamo ridarlo

oltre il muro c’eravate voi, il campanile e il cielo.

Ho aperto la porta per vedere a che punto era il giorno, da lassù, con le spalle ai miei quadri. Volevo le luci dell’aria, un attimo; non quelle su loro; volevo la luce del grande dipinto.

Vi ho visti in sciame sul cono e attorno andare e

venire con le ali scriventi, poi, lo splendore del giorno che scende, oltre la bazza del muro, e non so.

La chiesa, disposta fino alla torre innalzata, posava il suo lato ai colori, e il dorso del tetto era tutto acquarello, d’incanto. Impossibile a farsi, pensavo,

e voi nella dimensione del gioco balzavate alle campane poi in giro e in ritorno; in sorriso, il mio, nell’anima dentro.

Senza paura di altezze, lassù sulla cima, come chicchi accerchiati di luce vibravate il silenzio; chiamavate gli altri storni accennando a loro la sera in attesa, pensavo, o è il giorno con voi che saluta il tempo imprestato, con un volo di omaggio e umiltà verso il sole.

Fermo lì sulla porta a maniglia, non osavo muovermi, non per voi; non interferiva certo la mia con la vostra scansione, e nemmeno quell’aereo lassù molto sopra di voi, no; non volevo richiudere e scendere.

Il pensiero è andato a Leopardi, alla sua solitudine D’in su la cima della torre antica, alla sua poesia verità sull’apparente, alla sua dignità verso il solido nulla. Dal tempo del suo capo innocente, non renitente sotto il fascio mortal, sono esplose guerre e guerre mondiali ed atomiche e chimiche, asperse di scuse motivanti altre guerre daccapo.

Il muro era basso e potevo vederlo, come la siepe; come per i cieli di Ruisdael sulle marine d’Olanda,

era il davanzale all’immenso. Appoggiandovi il mento, ho sentito salire alle labbra e agli occhi una preghiera per tutte le voci e le creature che non sono più su questa zattera inquieta. Con tenerezza, ho sentito il vostro disporre dei cieli, prima del sonno, più bello e sincero, superabile, ma non raggiungibile, con l’aereo lassù. Per ora, fino ad ora, fino a quando.

Sul grande dipinto, anche voi uccidete e siete uccisi nel volo. Cornacchie e colombe; come nel fondo dei mari. Il dolore del Poeta naufragato d’immenso perquisisce l’intero universo e restituisce poesia. Lo vedo, il suo pensiero, lo guardo, consapevole della ragione che il dolore genera ed eleva, quando c’è possibilità, quando rimane spazio, per quella

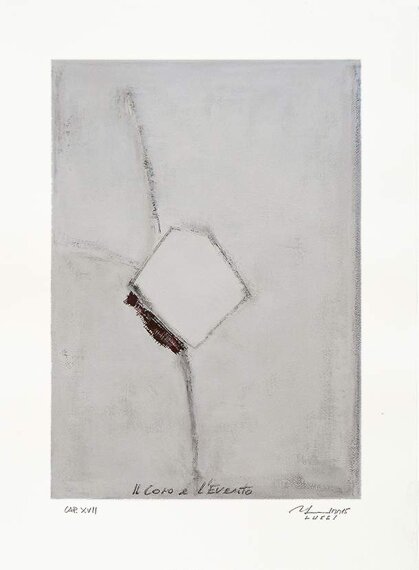

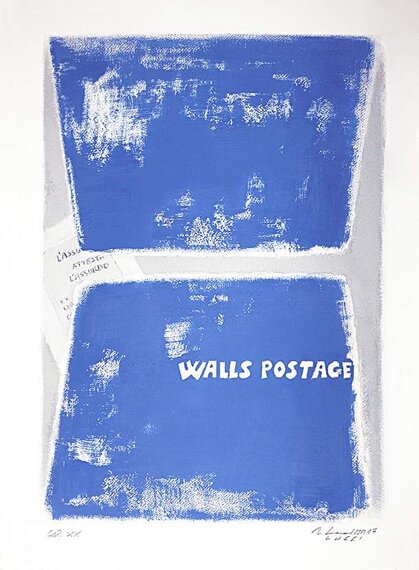

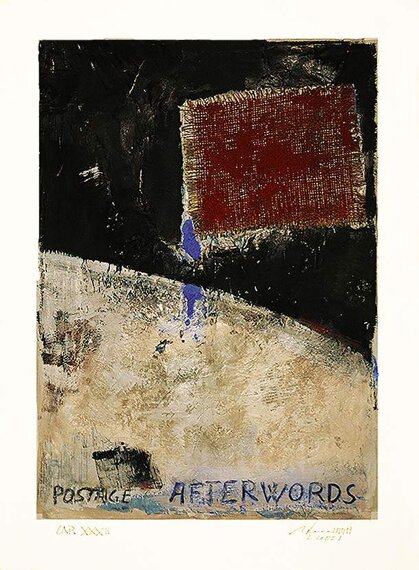

c’è un luogo che mi piace pensare, tra le pianure del Tao e le catene del sé; lo chiamo Postage.

Là, materia, colore e forme vengono a porsi affrancati da significati pretesi, liberi da intenzionalità assegnate, da derive emotive, da riduzioni assertive.

È il luogo che è andato a trovarsi risalendo tappe figurative, narrative, e letterarie, portandosi indietro il tempo del punto di vista, così disponendo attori astratti a possibili valenze espressive, concertandone i ruoli in un procedere restituito di meditazione e d’ascolto.

Così l’essenzialità che si è andata sempre più mostrando, l’uso considerato meglio di forme geometriche spurie in rapporto a campiture, la materia che assume rilievi e aggetti in luoghi che vengono a trovarsi deputati, zone di non finito e forme o macchie bianche come riferimenti di destinazione o di luce, resti e ripartenze grafiche a matita, tutti loro, mi conducono dove l’azione si sublima al sentire, e le istanze, le necessità, le motivazioni dell’io si confrontano col percepito.

Andarvi è risalire la poesia che sottrae fiori agli insetti, che certifica l’assurdo e vi scivola sopra perdente perché non lo tocca, deterge sé stessa, semmai; che può solo avvolgerlo con aurore mirabili e tramonti obliqui, mentre i piccoli dell’aquila sono in attesa di un leprotto ignaro tra le erbe o di un serpente vicino alla rana.

“La realtà non è questo; è il fatto di essere questo”, dice lo Zen.

Sugli specchi di ciò che rimanda, l’immagine mi appare meno appannata perché il respiro si è fatto distante ed il passato, non più da colmare, fa posto al presente; perché la speranza non è più supponenza e malinconia di futuro.

Postage mi appare il limitare, l’orizzonte molte volte supposto, più volte interrogato, guardato e mai visto, da dove il sentire viene senza parole e muove emozioni non occorrenti, non aspettate. Postage è il confine che avevo dentro.

Oltre non c’è il nome delle cose; il pensiero ricomincia il loro incontro, riformula versioni, si rinnova sulle spiegazioni, sulle opinioni dell’anima percependone senza il rumore la voce muta, la comunicazione, la sintonia che comincia dentro sé stessi, in un vero che è, in un vero che si crede sia, in un vero che si desidera sia, in un vero che si ha bisogno che sia

autodidatta è una parola che veste grande, che significa troppo, se usata da sola. A me ricorda il Cenni con l’invito in mano, sventolato in laboratorio un mattino di tanti anni fa. Due acqueforti fatte la domenica, esposte nella vetrina di una mesticheria a Firenze, poi la coppa nella quale brindiamo tra risate incredule ed emozioni semplici: questo l’inizio.

Autodidatta vuol dire il silenzio sui libri dei “Grandi”, vuol dire le domande in salita, pensieri contro il muro, ostinati. Mi ricorda il Cosi una sera con me, dallo stampatore perfetto, per il giudizio sonoro e intenerito, un verdetto, tra gli sguardi divertiti del cenacolo astante. E la mia risposta impertinente, l’imbarazzo del Cosi; e ancora più studio e più copie dai veri Maestri. Autodidatta significa fare e fare riproduzioni parziali per percorrerne tecniche ed insieme il pensiero, per vederne soluzioni raggiunte. Ripenso al colore di Tiziano e del Veronese, al disegno che mi appariva disinvolto del Rubens, poi quello superbo di Leonardo, di Michelangelo, quello divino di Raffaello.

Autodidatta è incontrare un ambulante con la foto di un quadro sotto il braccio, rimanerne folgorati e rifarlo. Fu l’incontro con Jacob Van Ruisdael che mi insegnò a vedere i silenzi dell’erba, ad ascoltare il racconto degli alberi, delle acque, mi parlò del mistero dei boschi dal limitare di un campo, mi mostrò la potenza dei cieli. E poi, seguendolo, eccola, la luce di Rembrandt, che non è più quella del sole. Ricordo il mento appoggiato alle mani e le sue acqueforti davanti. Dovevo andare a vederle dal vero, ed allora ad Amsterdam con la 128, alle sorgenti del sogno.

E poi la Bolaffi che chiama e Walter Piacesi. Sul tavolino di un Bar, gli mostro i lavori tremando ed aspetto che dica, che parli. Autodidatta vuol dire l’Accademia di sabato per andare a trovarlo e stare in aula con i suoi ragazzi venuti dal mondo, per conoscerlo il mondo. L’aria è più vasta, si respira la storia di tanta passione e si esce per entrare più dentro di noi. Alla fine di ogni viaggio, Piacesi sorride, mentre sale nell’autobus. Il vero maestro è il lavoro! – mi dice ogni volta e lo vedo partire.

Autodidatta è Grazia Bennati, è Bruno Saetti davanti all’affresco, mentre intinge nel cielo, è Franco col suo sigaro in bocca, mentre granisce la pietra e mi porge la matita grassa. Autodidatta vuol dire Marcel Chirnoaga, con la “pannuccia” inchiostrata prima degli occhi chiari e le mani sicure di segno e di cento nazioni. Con quattro parole sfonda i confini ed è pianura davanti ai miei occhi, è pianura da andare. Autodidatta è incontrare Gabriella che inchiostra la lastra e stampa al torchio di Vallmitjana, e Franco Dondi, irrequieto sotto il noce di pace, che mi parla di Marino, e di Rafael, di Lorca, di Pablo.

Poi c’è Gianni che telefona dall’altoforno, vicino al mare. Parole solide come pietra, rare, tagliate dal vero e silenzi che fanno capire. Partiamo per dove vogliamo aspettando mattino, accanto agli Etruschi e al loro mistero che dorme vicino.

C’è la Fiera Antiquaria con i miei disegni e gli acquarelli e il tavolino col panno verde e la gente, tutta, di là. C’è Mario che ritorna due volte per esser sicuro che gli faccia la lastra, per esser sicuro che è proprio amicizia, per sempre. Autodidatta significa Günter e Marlene che mi portano via, in Germania, per inventare una mostra e cento persone e il Reno.

Autodidatta vuol dire il “Franz” e il Dr. Reifart, Marcello, il Buzzi e il Feroci con le loro foto e le dritte d’autore, il Piero, Giorgio e Patrizio e Karin ed Hanne col suo Modigliani per farmi crescere ancora; vuol dire Gudrun che pensa dal Madagascar una pianura ed un albero solo, e Antonella che scrive da Ortigia e la fonte Aretusa.

Autodidatta vuol dire la gente che amo, che mi aspetta pittore, la gente che vedo, che disegno nel treno, che vive accanto e d’intorno, nel quadro del mondo. Autodidatta è una parola che non si scrive da sola, come la vita di ognuno, come quanto nasce e partecipa al mondo reagendo, lottando, vivendo ogni giorno: per questo dipingo.

Riprendo dopo vent’anni e rivedo un po’ questo insieme che è riassunto e proposito, scritto a un decennio dai primi colori. Oggi, il ricordo che continua il racconto si fa consapevole ancora di più di quel vero e i punti da unire si moltiplicano come le stelle e i mondi del cielo. Si fa impossibile eseguirne la conta, sono tante e mi sperdo; ma quel blu sta sopra i luoghi e nel tempo ed allora posso unirne, di stelle, con gli occhi; posso scrivervi “a thought for you” per raggiungerle tutte, raggiungervi tutti, dopo il carro del sole. Un pensiero per tutti i te che ho incontrato, che mi hanno aiutato e lo sanno, un pensiero a chi ha lasciato spazio nei libri.

Si scalda l’orgoglio mentre tornano attestati di stima concreti e importanti, si emoziona il respiro, mentre scorrono una sull’altra immagini belle di tenerezza.

Guardo in ricordo Tarzàn che mi aspetta quando torno di notte alla Vasarely, c’è la mia mostra. Mi conduce e mi scorta senza abbaiare dove vado a dormire, ospite a lui affidato, nelle stanze del maestro dell’Optical Art. Devo questo a Marie Christine che mi ha portato là, dopo la Sainte Victoire e l’atelier di Cézanne.

Rivedo Andrea ed Enrico con Gianni e con me alla ricerca del dove, la Fabrizia ed il Greci, il Droandi con nelle mani poesia e l’Angela con Bach per la pace a Strasburgo.

Wagner e Verdi; Vigevani mi parla di loro, dell’ascolto dell’Arte; Vigevani ascolta e come un padre ti consiglia e ti sostiene senza darlo a vedere, ti segue mentre passi con in mano bottiglie e prelievi, mentre scrive serietà, dignità sui fogli davanti.

C’è Paolo e Novali e la Commenda di Prè, Julius e Jonas del Baltico che mi fa conoscere gli straordinari maestri lituani; c’è Alessandro e Stefano, Marco e Daniotti, Jonathan e Salemme e Banchi che sceglie due quadri dell’anima.

Ci sono Bodo ed Eva Maria nel sogno di loro in Italia e sulle colline dolci la casa dei quadri, dove un giorno arriva Francesco. Là, lascia uno scritto profondo, un pensiero dal vero, il dono e lo stupore di un incontro futuro con Anna Maria che lui pensa e conduce davanti ai lavori. In mezzo al guado, lei mi addita il passaggio alla riva e i territori di Piero.

Oggi, che Bruna risponde al telefono anche in bici e in galleria, questo oggi che giunge da Piacesi a Carlo Sisi, a Paolucci, questo oggi diventa passato e domani, mentre il giorno rinnova sé stesso per contenere il presente. Le acqueforti hanno ancora tagli sul viso, hanno parole spezzate sui fondi assoluti, come fa il tempo sulla memoria; ma quando lui rallenta e si fa raggiungere, le campiture a colori sono più larghe, pianure al silenzio, dove è il dove di Gianni, di Andrea e di Anna Maria

quando note o segni, la materia, i colori si compongono

e sono armonia, sintesi, intuizione,

quando la bellezza è misura

comprendo di essere nei territori del bene.

Là, per un attimo concesso, tocco il tempo,

avvertendo la meraviglia dell’esistere e il bene stesso

come finalità obbligata di senso

le parole... volano;

ce ne sono che atterrano, ma occorre vedere dove scendono

e che clima trovano

nel giardino di luna c’è il tuo flauto perso.

Tra le erbe è celeste

su fili tesi acrobati, guardanti luci e rimbalzi o formule avanti, sopra l’ignoto. E l’assurdo si adorna di significati e attributi, pacchetti e amuleti, teorie di giustizia. Silenzio è lo stesso su pietre incise e su fiori sperduti d’azzurro, neutro e inerte ad ogni scrittura, vetro alle ipotesi sognanti il sogno; la bellezza uno studio profondo, una voglia di sete.

Vaganti o puntati, si numerano pagine al nostro diario dentro arene di tempo, dove l’eco risponde con altre domande nel concerto di suoni del grande teatro. Fili sul vuoto coperto di carte, da lezioni e precetti per sicurezza, per non parlarne; eppure, come in un quadro, il vuoto induce a chiarezza, dimensiona e accomuna progetti e destini, slega il pensiero dalla paura, la fantasia, dalla supponenza del vero

ed arrendersi è solo allo stupore del bene

pioviggine di tempo

e luce sul dorso della terra,

dimmi

di questo viaggio

a rive di pianure.

Di queste immagini più lente, tu

che inventi la bellezza

sulle pareti del pensiero

e spazi mai confini

a derive d’assoluto.

Ho fogli bianchi di risposte

e mani per capire

che proiezioni d’ombre

si congiungono nel sole.

Dimmi cosa vuole un’emozione

e dove amore va a finire

quando invece è trattenuto.

Righi prati di dolcezza

e l’aria sui colori;

sai di assonanze,

di solitudini di stelle,

di parole incespicate

ai silenzi

che sai dire

non so se anche a te ti prende, e quando avviene è un volo largo, se anche a te annulla le difese ed è lasciar essere sé stessi. Non so se questa vita è sogno o un miracolo ad usura, un cammino su una corda, un gioco a carte con il vento. Gli occhi non seguono parole, guardano i silenzi, si distraggono in presenti già ricordi tra gli scacchi di un maglione, sospetti d’infinito. Un paesaggio d’alberi oltre la linea dei capelli può essere che sia voglia di poesia, e non saper rispondere così immediato e improprio, mentre dentro è commozione. Non so, ma so che stupendo è indefinibile e rimane, disobbligato, proprio in fondo, ed è con te, tu ci parli, gli chiedi e gli domandi, ma non t’importa se questo fragile d’immenso sia necessità o conoscenza, una mano d’illusione o la risposta che possiamo ad un sonno opaco alla bellezza, a questo inquieto dormiveglia

ogni cosa è più grande,

anche per questo

prima viene dopo

poi,

da frammenti di tempo

immagini e parole risalgono

e stanno mute, in piedi

senza biglietto.

Si fanno avanti vestite di allora,

nitide dentro il presente;

passano lente accanto al luogo seduto

e scorrono senza domande,

mentre vorrei

ascoltare insieme

il silenzio delle risposte.

Scendono e vanno;

le vedo oltre respiro sui vetri là fuori

che le disperde ma non ce la fa...

Ad occhi chiusi

ne seguo il vero

dentro il racconto

la notte, quando va via,

se ne va lievemente dal volto del giorno.

Un momento, qualche attimo per dirsi il silenzio,

poi, a poco a poco, lascia le mani.

Non scappa improvvisa, accecandolo

di luce tagliente a coltello;

se ne va accarezzandogli il capo,

un attimo ancora.

Pensavo a questo, stamani,

quando un abbaiare lontano

come una malinconia di stelle,

mi ha riportato in un ricordo bambino

al bordo dei campi di caccia,

col babbo e gli altri e i cani,

gli zaini, i fucili, le borracce

e l’odore di quel rituale da consumare

tra il sogno dei boschi.

È là, sulle zolle,

tra i filari vestiti d’autunno,

che ho visto gli occhi fermati in volo o in corsa

un attimo prima,

ed il sangue dopo gli spari.

Sulla brina ormai acqua di sole,

tra le erbe semplici,

si compivano il mio mattino ed il loro giorno,

i miei pensieri ancora di sonno e di perché,

e i loro, dietro al fumo celeste e le barbe di ieri,

silenziose di molti e molti ricordi.

Quell’abbaiare ai piedi del cielo, laggiù,

dove inizia la terra,

mi è parso voce compagna ed amica lì,

sulle labbra del giorno vicino.

L’ho vista volare sulle coperte del sonno,

sopra le case,

sopra le lenzuola dei sogni

trattenuti come speranze vicine;

ho sentito quel suono sfiorare

i colori di ciò che dipingo e cercarli

e andarci a finire.

Pensavo alla notte e al suo andarsene via,

al suo incanto,

ai suoi silenzi perché il sole non c’è,

pensavo al nostro ubbidire al loro esser così,

al loro lasciarsi dopo appena trovarsi,

al loro incontrarsi quando il tempo finisce

la verità non ha parole.

A tutte le altre

occorrono

nell'Universo occorre volare per raggiungere i mondi, per esplorarne le leggi,

mentre all'uomo è dato un cammino di passi per distanze più grandi,

dentro di sé

il poeta sottrae fiori agli insetti

per comporre il suo desco;

e gli steli troncati declamano zitti

ciò che a lui manca

l'Arte è ispiratrice o aspiratrice di chiacchiere, ed allora lascia muti

un giorno le vedi con spazi tra loro,

pause di neve, silenzi nel foglio.

Accade, allora, che quel farsi frammenti

apra varchi e l’anima può passarne la soglia.

Ma, poco oltre le parole per terra,

si ferma: è la scena che muove in avanti

disvelando grafie sopra tracce interrotte,

segni al tratto, righi graffiti

ora affioranti, tra campiture in colore.

Sulle pareti del fondo,

il bianco cercato, inciampato

lungo i passi del giorno è là che traspare,

mentre il tempo restituisce al pensiero filigrane

portate con sé.

E da loro,

da dove eran stati lasciati,

vengono su, a poco a poco,

i ricordi;

li puoi quasi toccare

bello sarebbe poter essere un fiore e guardare il cielo da terra; non aver la pretesa di volerlo volare Lasciarsi dal vento frugare i colori, sorrisi agli insetti per farli atterrare a rifornirsi di dolci e a seminare la vita

per poi solcarlo pieni zeppi di bombe.

quando scesi a cercarlo, non era nei giardini inferriati di sole, né sui marciapiedi di gente al lavoro. Inseguivo il suo fare oltre le persiane chiuse, e poi laggiù fino in fondo alla strada lineare e conosciuta ai piedi delle case, ma non lo vedevo.

Furono i giorni della mia infanzia, nuovi e insicuri, colorati di voci e di giochi, con i compagni al torrente o sulle stoppie a piedi nudi.

Lo sentivo presente al distendersi della sera sui campi, nei pomeriggi sugli orti, sulla fatica degli uomini ritagliati nel silenzio del cielo, detersi di fiducia e speranza con le loro donne attorno al camino la sera. I miei pensieri si fermavano sulle loro spalle grandi, forti di racconti e di tabacco, e loro, rossi nel fuoco sotto i cappelli.

E poi veniva il sonno, dolcissimo da sempre con i bambini, veniva la notte col fuori di stelle o l’inverno fino a domani, veniva domani con la luce pulita.

A volte lo avvertivo disperso sulla solitudine delle montagne, ultime, sfiorate di viola all’orizzonte prima di altre vallate, a volte lo sentivo esprimersi nella meraviglia dei fiori e dei cespugli lungo il sentiero degli “Etruschi”, dopo i compiti di primavera; e non riuscivo a parlare quando, tornato tra le coetanee, mi arrossiva le guance al loro guardare dritto, preciso e nascosto.

Immaginare e sentire si sovrapponevano o si scambiavano reciprocamente, per una necessità che non sapevo e non potevo controllare; infatti, ciò che rimaneva spesso era un’altra amara e ironica constatazione delle mie illusioni. Mi bastava un indizio, un accenno di benevolenza, che poi si rivelava presunto a causa dell’occorrenza di averli, per appagare il mio cercare affetto e considerazione.

Quando al silenzio delle attese si sono succedute solitudini sempre più gelide e taglienti, l’ho sentito fermarsi ed aspettarmi vicino. È stato allora, un giorno, che ho capito dove cercarlo e perché fino a quel momento non vi ero riuscito. Non avevo compreso, fino ad allora, che ciò che cercavo non era fuori, non era nelle cose: era dentro me. Ho potuto vederlo e comprendere che quel leggero malessere, quella malinconia, quella lieve tristezza li trasponevo con il mio guardare su quanto vedevo; non mi lasciavano, erano sempre con me su quanto vivevo.

Occorreva adesso trovare un modo, un alfabeto per potermi parlare, per rispondergli quando era forte, e feriva profondo; per ringraziarlo quando mi soccorreva frapponendo a quel lieve dolore, che si è fatto dolce nel tempo, le pareti di vetro proprie della poesia

Tu e Tu, e Tu e Tu … come luna potente

avete guardato la notte,

per lasciarci vedere;

ci avete detersi e asciugati negli occhi

bastonati a ferita,

vegliando da soli sui nostri deliri.

Tu e Tu avete capito speranza da darci

seminando un granello d’immenso,

portentoso ed umano

e poi siete andati,

uccisi innocenti.

Fu stupendo e sarà il vostro pensiero,

ed ancora di più ciò che siamo per voi,

anche se tanti li ha storpiati la morte

trovandoli inermi come voleste.

Aveste voce a chi chiese il vostro vedere

e noi, come spersi, vi sentimmo presenti

e fu infinito amarvi davvero.

Partiste dai confini dell’uomo

ognuno indicando lo stesso lontano;

arrivaste sulle vette più alte

scendendo i sentieri più giusti,

vedendo per strada umanità che guardava.

Tu e Tu, e Tu e Tu … ci additaste

universo più buono

mentre lui non stava a sentire,

immerso di stelle e di proprio mistero;

ma ciò che ci deste guardando di là

peserà sempre macigno sulle mani più nude

ed in fondo alla sera sarà

pensiero prezioso di acqua pulita.

Tu e Tu, e Tu e Tu … sapevate che il sonno dell’uomo

può essere udito e aiutato quando torce

il dolore;

Tu e Tu, e Tu e Tu … avete tagliato la notte

come fosse di carta,

come fosse speranza per chi ha donato

molti suoi giorni,

come fosse fiaba

per chi ancora sonno non ha, ma deve

andare a dormire

mi occorreva un modo privo di parole,

un colloquio intimo e profondo,

da liberare in quella misteriosa e affascinante osmosi

che è dipingere;

un linguaggio di segno e colore

per ascoltare e cercare di rispondere al dopo che è presente,

al silenzio delle cose

quei giorni portati lungo stazioni, li vedo salire dal tempo il sentiero a questo luogo seduto. Il sole di qua e di là dal treno adesso è davanti, e lo posso pensare e guardare di ferro e oro a colori scambiarsi nella memoria con i disegni sulle rotaie, i miei pensieri al tratto in pagine e fogli.

Come lui, questa ora si dilata su tutto, si confonde di colline e di cielo, la sento raggiungermi lungo le coordinate del cuore e le ombre, anche loro, non ce la fanno a separare la luce che avanza scendendo. Adesso lo stupore è più bello, profondo, diverso; è percezione del tempo davanti al mistero del respiro che diventa pensiero, dinanzi alla materia che genera il volo, dove è l’inizio del fiume fino alle stelle.

Su campiture al silenzio, lo vedo dissolvere schemi condotti liberando il colore sui contorni recinti alle cose; ne guardo il passaggio su loro, il suo lasciar trasparire nella parete del grande dipinto.

Mi accorgo che solo e soltanto non sarebbero più tra le parole di questo colloquio; la lettura, l’insieme si fan più rarefatti, come le piante intinte nel cielo. Le foglie, le erbe e le pietre ognuna ammoniscono i loro colori a stemperarsi in un accordo corale, e la partitura si scrive di semitoni dolcissimi su dominanti non più essenziali, come i cartelli, ricordo, alle stazioni

l’alba, un giorno, non mi sveglierà come stamani: un passerotto tra le foglie del tiglio; non potrò svegliarmi. Sarà luce, però, ancora sulle mie cose sparse, sui miei quadri, mentre non sarà su questa vita che amo, di cui non ho visto i confini toccandone il possibile. Emozioni che si inseguono – diresti – immagini necessarie a sé stesse, oppure illusioni consolatorie dove non c’è che universo, infinito, lontanissimo universo. Eppure, questa mia interpretazione del reale, questa indagine emotiva, che fa dell’apparente l’inizio di nuove realtà, è un richiamo costante nel giorno che vivo, è consapevolezza, insieme, della bellezza e della preziosità del transitorio che perfora il tempo. Riuscire a fermarlo, guardandolo, riuscire a vederlo, ascoltandolo, sentirlo particolare nella genericità dell’apparente è, senza dubbio, beneficiare della natura dell’Arte, delle sue proprietà.

Il rapporto tra me e il cinguettio del passerotto non è stato tanto il risveglio, come evento fortuito e piacevole, quanto la sollecitazione che il divenire, l’esistere esprimono sulle mie necessità. Tra me e quel canto-richiamo si è intromessa poesia, la poesia che accende riflessioni, che spinge il pensiero nella dinamica del quotidiano perché ne percorra la vita, ne realizzi desideri operando scelte che dilatano, senz’altro, l’individuale al collettivo: questo è il miracolo d’Arte.

L’Arte non illude; l’Arte umanizza la lettura del reale, abbattendo barriere erette per il beneficio di pochi; l’Arte disgrega pregiudizi, ponendosi necessariamente accanto all’uomo nella comprensione dei suoi valori, non più come individuo finalizzato a sé stesso. Le illusioni, le delusioni fanno parte, semmai, del concerto dei corsi e ricorsi necessari di affetti, delle solitudini profonde che ne richiedono il possesso, delle aspettative ed aspirazioni cieche o ammalate di interesse. Questa è una mia risposta al giorno che viene a svegliarmi e so che la dirò con il pensiero affidato al colore e al disegno. Poi c’è il sole e la pioggia sulla natura, c’è il lavoro da fare, la gente che vive il mio tempo, c’è tenerezza e l’emozione da tenere per me,

per chi mi cammina sugli spazi del cuore; c’è questa sicurezza che è tutta la vita. Un momento

del silenzio che lascia un si minore al re,

il segno su di un bianco di luna di una matita,

le parole che l’anima tace,

le tue alle labbra

nella magia di un inizio

dimmi,

di filari di case prima del cielo,

dei millenni infiniti per le foglie di un tiglio,

del tuo giungere coi pensieri imbronciati

entro trapezi e ricordi conclusi.

Il mio è il racconto che ascolto

ed è dirtelo senza volerlo:

scrivo ai posti vuoti davanti,

raggiunti di luce dal limitare del giorno,

dal passaggio che viene e dimentica

armonie più ribelli.

Laggiù,

già esprime orizzonti il possibile immenso,

lambisce a colori le linee di un irripetibile eterno,

di ogni momento;

questo mio è

raggiungersi dentro,

alle solitudini dolcissime che il bene dispone

quando è davvero,

e tu senza saperlo

volevo darti poesia

ed in cambio

restituirti dolcezza

devo ritornare a sentirla la nostalgia del disegno seduto davanti, delle linee del pensiero lungo i bordi delle cose, e vederlo il disporsi della luce alla natura; devo ritornare là, a quel tempo e ritrovare la determinazione di prima e l’indugio di adesso.

Sarà il giardino fuori della cantina con il fico, il muro sbrecciato e le pianure oltre il cancello, aperto e inclinato, ormai senza più nessuna chiave.

Appena fuori, vedrò sulle erbe parole cadute, e i colori saranno silenzi, quelli dolcissimi che hanno aspettato e

le linee dei piani diverranno geometrie essenziali, saranno stupore e dettagli imparati dagli occhi di Ruisdael, dall’assoluto di Rembrandt mentre, lungo i declivi, boschi e campi si riprendono il passo della natura, lento di racconti, di stagioni, di vicende, di templi, di stelle.

Mi sento vecchio guardando il tramonto e il cancello, mi sento ragazzo che disegna le nuvole e il cielo o un arbusto con il pennino d’inchiostro, mi sento lontano seduto su un balzo.

Laser e computer misurano gli astri, decidono il volo che pensava Leonardo e uccidono nel tempo di un cadere

di foglia. In questo intreccio di cieli e d’assurdo, di bene preteso, elargito, stuprato; in questi ti amo usurati, cariati, sputati, devo parlare a me stesso e tornare a leggere il segno di una matita su un pezzetto di carta e apprenderne la bellezza, e come è stata raccolta e lasciata da chi ha saputo vederla nel tempo in cui non c’era il possibile, ma c’era speranza.

Oggi che il possibile è un carroarmato che avanza su scarpe di tela, oggi, questo tempo di guerre globali manifesta sé stesso e si sostituisce col crimine apposto, firmato, legalizzato su masse inermi, affamate, aizzate, violentate, rivestite, sbrodate di democrazia. Oggi, in questo tempo di analisi psichiche perché è delusione, di delusione perché il ritenuto si è infranto, cade la maschera della fratellanza al potere, ostinata di inganni, di morte, perseverante di intrighi, di ascolti, di macchinazioni.

È troppo essenziale, diresti, questo perché; ma non è più essenziale pensare ad un progetto per piegare, annullare, decimare il diverso, nemico di turno, sapendo che peggiore è l’unilaterale dentro noi stessi? Per questo, per la consistenza di quel perché, per la determinazione disinibita che lo sostiene, non ho che scelte e risposte essenziali, chiarificate da un richiamo appartato che è stato andare a cercarlo.

La stradella in un bosco di Ruisdael, le penombre di luce, le querce e l’acqua, il volo delle creature del cielo sono commozione d’eternità perché non nascondono la morte in un tronco caduto, e gli stessi uccelli riportano prede nel nido, perché c’è la precarietà nelle foglie, negli indumenti di un contadino; ma c’è l’ostinazione, la magia alla vita, c’è la bellezza, la capacità di vederla, di sentirla, di additarla, di sperarla accanto di più e, probabilmente, vincente un giorno contro gli affanni della natura. Oggi il computer diagnostica il male, oggi Ruisdael saprebbe che lo stesso dirige la morte, il dominio, per volontà di potenza, di lucida scelta, in un tempo invece possibile a tutti.

Penso a questo mentre guardo le immagini passate in televisione, penso ai suoi giochi virtuali, penso all’autoritratto di Rembrandt con la tavolozza in mano, al suo volto invecchiato, i suoi occhi profondi. In piedi ci guarda nell’infinito di un attimo, distolto da un quadro che non vediamo. Il quadro e il suo sguardo mi prendono dentro e contrappongo pensieri, desideri, domande; mi chiedo se sapesse già tutto, se sapesse comprensibile

un tempo migliore, se il possibile sarà mai possibile o se invece è solo un labirinto d’assurdo e di concertata follia.

Ed è allora che sento fortissima la nostalgia di un colore di terra sul muro e del racconto di un sasso nel sole, altare di fiori e di erbe, disegnatosi a sé ai piedi del cielo, il suo farsi luogo, magia, religiosità, stupore, perché ogni luogo è una direzione, se vogliamo vederlo, una meta, un raggiungimento, un progetto, un desiderio, un tentativo, una rinuncia, un ricordo; ogni luogo è come il passato che ci ha costruito, ci ha formati per recepire, per accogliere significati e considerare quanto di un tutto ci vede partecipi, quanto ci dice un rabbuffo di nuvola ai piedi dei monti o l’esplosione, la potenza, il lascito di una bomba, il suo esistere contro

quando arriveranno e il tempo avrà il loro passo,

non ti frapporrai, li lascerai fluire.

Sarà per una foglia, per una stella,

per un silenzio che capiterà e li ascolterai.

Ti meraviglierai della sintonia, della loro chiarezza

e le parole si troveranno.

Si impara dal dopo delle cose,

fino a far del futuro il presente e a vederlo, il tempo,

quando è il punto di fuga di piani diversi.

Allora, bellezza

e silenzio, dolcezza e ragione,

gesti e astrazione, come assoluti,

stanno lì, in quell’unico punto, espressioni di bene

che annulla differenti distanze.

Quel luogo è lontano, se partiamo

troppo da dentro, dai labirinti delle paure

mai deterse d’affetto, frustrati,

aggressivi da e contro di noi:

per questo chi si avvicina a quel punto

diviene bene lui stesso.

Mi hanno raggiunto da un mattino nel tempo

queste righe tracciate accanto al disegno

per un quadro da fare;

li rivedo entrambi con stupore e la meraviglia,

mentre ciò che fluisce è benevolenza che indulge

sul pensiero e le aspettative di quegli anni,

su quel soliloquio tra i fogli e il pennino d’inchiostro.

Ed è con commozione che ritrovo e rivivo le mie congetture,

la medicazione che operavano sulle abrasioni dell’anima

quel fare, quelle acqueforti morse, più che dall’acido,

dai raffronti confusi di dentro,

e quello scrivere, quel confidarmi al colore che mi calmava le mani.

Quel vedere attraverso il disegno e

l’alzare lo sguardo agli orizzonti dei giorni,

verso un punto che guardavo là fuori,

pur sapendo che l’orizzonte si sposta e non lo possiamo toccare.

Ma non sapevo

che il sentire se ne andava ogni volta

a premere sulle porte del sogno, e che lui,

quando vuole, le apre;

ed è realtà che

diviene

aveva il vestito della televisione, quello grigio di tutti

i giorni, quando venne ad aprire la porta, ed il volto chiaro, all’ombra della Badia. Mi ricordo il chiostro all’interno del quale camminammo lentamente, mentre parlavo io tutto d’un fiato con emozione e lui ascoltava guardando in basso. Infine mi disse parole profonde, verticali, semplici, poi mi mostrò le mani nell’atto di formare una ciotola vuota, parlandomi di semi per l’Africa affamata, semi che non arrivavano ad essere interrati, tanta era la fame.

Tornando all’auto, gli mostrai un quadro con frasi di

San Basilio e glielo lasciai.

Ripensandoci, non so se il suo vestito fosse davvero grigio o se vi si intingesse il cielo, né compresi allora

che portandogli quel quadro era come ricordare l’acqua al mare, ma lui mi ringraziò con un arrivederci. Non ci saremmo rivisti più perché il tempo si è ripreso il mare.

Sul limitare del vuoto rimasto, non compresi allora le dimensioni di quel mare anche perché lo avevo appena incontrato sulle sue rive, ma sentii tristezza per il suo bene grande, per il suo ideale interrotto.

Mi avvicinai allora alle sue pagine lasciate, all’ascolto delle sue omelie scritte, alla lettura del suo pensiero, sempre più avvertendo lo stupore del bene che tutto questo rilasciava.

Sono passati quasi trenta anni da quell’incontro, dalla sua lettera di riscontro nella quale mi invitava a conoscerci, ad incontrarci.

Oggi, in questo mio tempo di restituzione e di introspezione, di un dopo conseguente ad un prima, esaminando il mio percorso, in molta parte di esso trovo riverberi e connessioni attinenti alla sua visione della vita, a quell’ideale.

Il ciclo denominato Tòpoi, ad esempio, è scaturito da una riflessione nella sua “Storia del Pensiero umano”, così come altri lavori (uno riguarda la “rivisitazione” del Tao Te Ching) per i quali gli conservo intima riconoscenza.

Caro padre Ernesto, nel mondo prende a inverarsi la tua profezia, si fanno avanti drammaticamente le conseguenze dell’inascoltato monito del tuo sapere buono, della tua coscienza prodigata a combattere il male insonne e a indicare la strada per un modo di essere. E forse, è in questo e per questo tramonto incombente che voglio ritrovare un contatto, ricordandone, come posso, il valore dei tuoi testi, vere resistenze e incoraggiamento insieme per la possibile – se non obbligata – aurora della tua “umanità inedita”.

Dov’era quel mare, vedo la cavità che riempiva: vi è stato un meteorite che il cosmo si è ripreso per portarlo “nelle zone silenziose in cui abita il polo assoluto che chiamiamo Dio”.

E quaggiù, il tuo modo di essere Umano, i tuoi libri, quei semi alla Terra

belle da assorbire il respiro,

ho visto immagini e pietre, linee disegnare la luce,

ed armonie più del mare.

Nacquero al bagliore di occhi nelle caverne,

perché l’uomo scrive sul muro le sue domande,

si acquieta o vi apre porte al suo tempo.

Uscirono agli alfabeti del sole,

levigate da dita insonni e d’amore sulla purezza di un segno,

e furono impero e conforto, verticali comunque

sull’uomo inchinato.

Ma Arte aspetta spazi per schiarire paure,

ed è ribelle a chi vuol esser padrone,

per questo si spezza nei riti di fumo e di grida,

si seppellisce e non parla

fino a mani che cercano quelle parole.

Arte è un libro scucito, strappato,

ma è il grande diario, accanto alla storia riscritta;

i suoi cieli su immondizie e tesori, sopra sangue e stupore ne sono il cammino,

le orme graffite dall’anima al muro.

Nomadi o inquiete le vedo verso orizzonte,

così sparse d’assurdo, una sull’altra:

chi si convince si pone a spiegare, ma profonde mi appaiono quelle senza rancore,

lasciate disegnando domande entro quel muro sperduto di stelle,

ritenendo, sentendo il possibile più

in un gesto di bene

quando non ho più preteso di chiudere il cerchio,

dall’apertura è arrivata la quiete

i miei quadri sono quello che ho visto lungo il greto del mio torrente. Sono quello che gli occhi hanno sentito e che hanno potuto le mani, guardando i colori che vivono il mondo. Sono muti, ma urlano forte se davanti ne ascolti le voci che dal fuori ci giungono fino alle scarpe, come il mare vicino alla terra: è immenso e potente, ma non riesce a bagnarti se non ti avvicini. Hanno i colori di quello che sento quando in un bosco cammino con in tasca i pensieri o per le strade schiacciate quaggiù, frugate, dallo stesso universo. Sono accordi di voci passate e presenti, sono parole che un giorno saranno, sono lo spazio dove i sogni si fanno pensiero per venirmi a svegliare, per portarmi il vero delle promesse. Si son dipinti da sé pressandomi dentro a risalire discese profonde, aspettandomi fermi e decisi al bivio delle risposte.

I miei quadri adesso sono i miei panni rivoltati e distesi, consumati di colori detersi sulla sedia degli anni, a me accanto. Vi vedo cose che non vedevo dentro a ciò che ho guardato, mentre loro, sì, potevano farlo

indaffarati a non avere tempo,

distratti a sprecarlo,

ansiosi di superarlo,

costretti ad aspettarlo

la stradina è una frase nel sole,

e mani in tasca alle traverse del vento.

Ho la penna da intingere lassù sulle pietre,

a quel morso di luna, ed ulivi e cipressi inchinati di aria pulita.

Febbraio, stupendo cobalto e pianto dentro d’immenso!

Perché questi tratti che insegni alle mani,

queste gocce sul foglio?

Sferzi al viso imperiosa bellezza e serbi gli occhi di cristalli e tepore;

cos’è questa luce, questa resa che sperde propositi alle labbra,

alle parole?

Febbraio, vorrei tu vedessi da qui questa guancia del mondo,

un dorso di quiete alle grida, a prepotenze, alle illusioni;

un concetto di bene, perfino d’amore

volevo scrivere una serie di lettere senza parole,

formulate e affrancate in momenti diversi;

ne è uscito un percorso di terra che si muove col sole

c'è chi non vuol accendere la luce per non svegliare il cuore,

ma spesso lui è solo ad occhi chiusi,

ad immaginarsi carezze

poi, un giorno,

il senso cercato ti tocca una spalla,

senza parlare.

Ti volti, ma sei solo,

con un grazie stupito

che prende posto nel cuore,

e l'orizzonte negli occhi,

dove guardare

quanti libri per fare navi ed aerei,

per bucare la luna,

e missili per accecare gente al mercato;

per raccontarti che, se non li avessero scritti,

si scaglierebbero ancora le frecce

tra genti incivili.

Quanti libri di Storie:

c’è più sangue che inchiostro,

tra velleità di potere senza memoria

e trattati di pace per agguerrire le armi.

Si legge, si studia,

si rimpingue il sapere e la conoscenza

con nuove scoperte, senza quasi, sempre

ritorte ad usi di guerra

nel sotterraneo continuo.

Quanti libri che frangono questo cammino,

che innestano idee di uguaglianze,

poi, travolte,

disperse,

impiccate in rivoluzioni;

e teorie di giustizia scolpite sul mare.

Quante pagine per trovare conforto

dentro stie di dolore e labirinti murati,

dove il vero senza i suoi paramenti

presenta il conto sfacciato,

e la medicina non ce la fa

a ributtarti sul ring.

Quanti libri a puntate, che ne aspettano altre

o stanno in fila mai aperti;

quanti ne rimangono a riva per mezza stagione

ad indicarti il dito,

e lo scrittore, là, in mezzo al mare.

Quanti libri innocenti mai scritti

per biblioteche di terra,

miliardi ogni giorno di momenti, di gesti,

che non rendono con l’inchiostro incolore,

del bene che agisce

senza parole

vuoi che ti parli del cielo pulito di vento, stamani,

e del suo esser padrone alle foglie

o degli operai in strada senza lavoro?

Vuoi che ascoltiamo sentieri di musica,

solitari, davanti a risposte che non giungeranno?

Guarda: ci sono navi che passano sopra di noi

e bombe che perdono sangue sulle nostre camicie,

di noi che leggiamo, seduti, acronimi di identità

per stare da una parte, la giusta,

sicuri.

Non andartene; non salire a chiuderti dentro.

La storia non è inerzia;

anche se ripete sé stessa, modifica sempre le possibilità.

Secoli di tempo sono stati solo bucati da verticali di libertà,

per questo pesano sulle genti, per questo puoi vedere ancora

l’uomo danzare sui simulacri della propria bestialità.

Ma è un tempo accessibile, oggi,

un’altra volta è strada, prima dell’angolo,

questo tempo è possibile.

Questo tempo non sarà senza memoria,

resterà graffiato nelle caverne dei nostri errori,

perché disumano di egoismo,

ma sbatterà contro sé stesso trovando ciò che ha partorito:

sarà obbligato di umanità.

Questo tempo resterà nella memoria

perché, dopo l’ottusità di superati particolarismi,

il pensiero diverrà globale,

certificato dalle esigenze,

le stesse,

di tutta la gente: chi vorrà il proprio sé sopra i morti degli altri

dovrà confrontarsi con masse crescenti le cui necessità

sfonderanno feudi di potere, furbizie politiche e il tramandato non ascoltare.

Non si potrà più;

problemi accatastati in centinaia di anni sono vulcani minacciosi, oggi,

ormai sulla strada.

Il vento disperde le foglie perché è autunno,

le stesse, ricordo, di un aprile in sorriso,

le stesse come le azioni, le parole nel sole:

da qui potrebbe nascere questa poesia.

Come siamo stati, come saremo; è un raggiungimento dentro noi stessi,

un sussurro nelle nostre intimità,

un conforto dolcissimo per ipotesi di solitudini,

ma è il riflesso sul muro questo tepore,

è un quadro bello, appeso solo per sé.

Il presente accanto è più di un pensiero, è una finestra grande:

aprila,

vieni a vedere

Tele Vision

chiacchierare per non parlare,

argomentare per nascondere,

inscenare per distrarre,

mistificare per indurre,

adattare l'accaduto alla notizia

raccolsero parole cadute dai muri.

Tra i binari del tram,

subito dopo,

videro i fatti.

Molti rimasero ciechi,

distratti, con in mano conchiglie,

altri saltarono giù,

nel buio di stelle.

Videro sogni da spendere il prossimo mese,

carezze date subito.

A colazione,

certezze tirate giù dai vetri del cielo,

sorrisi bagnati, per terra.

Guardarono i campi, le valli, le strade deserte di sole

e i monti che stanno pazienti.

Cercarono d’intorno e lontano;

trovarono ogni cosa al suo posto, da spostare di nuovo

perché questo ordine è sangue e fa male,

ma vetrine di specchi son lì, ogni giorno più furbe,

ricolme, ammiccanti;

e riempiono borse,

e riempiono mani,

e riempiono letti, di nuove conchiglie

ruzzola e miete la terra ipotesi e opinioni.

Tante verità ogni volta; cambia il suono e il cielo.

Scia di aerei, pittura di forme, inchiostri degli abissi,

farina per il pane, profumo ed ansietà

mentre si addossano i monti all’orizzonte

contro il grido della luce

nominarono tutte le cose

decidendo risposte ai loro silenzi,

composero miti su desideri e paure;

vi si inchinarono e uccisero

in nome di loro,

ne aggiornarono i tempi per andare sul filo.

Cercarono leggi dai mari sul fondo,

fino alle stelle;

partirono navi a toccarle d’ignoto

e si stupirono di sentirle vicine

ascoltandone il battito,

come del cuore.

Datarono l’esperienza di un sasso e di un fiore,

registrandone il tempo sul foglio,

mentre il monaco ne sentiva la genesi

e il poeta smarriva parole,

mentre la terra conveniva col sole.

Mille strade percorsero

fino ai sentieri,

fin dove siamo da soli e ci si sperde in un campo,

dove il pensiero sveste alfabeti

da scriversi in riga

e ricomincia la terra

il teatro dell'Arte mette in scena l'inconscio della Storia:

le tragedie dei suoi incubi,

le commedie dei suoi sogni

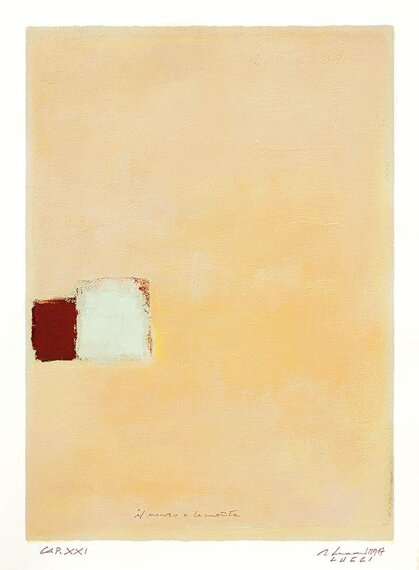

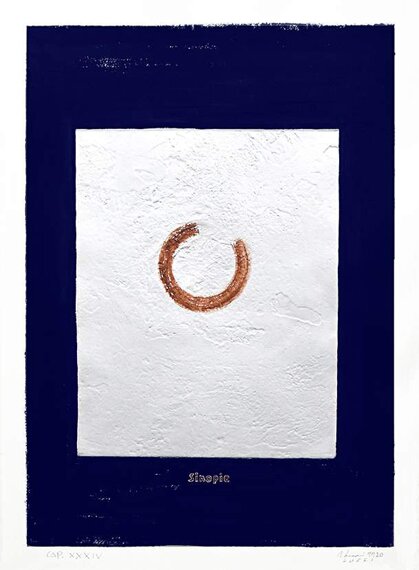

più volte aveva dato segno d’esserci. Poteva essere una piccola zona tralasciata o inavvertitamente rimasta scoperta. Poi, ha cominciato ad apparire qua e là nella composizione diventando sempre meno marginale; anzi, mentre andavano diminuendo gli altri elementi compositivi, lei, quella partitura di bianco, si è presa sempre più spazio. Un giorno è diventata finestra, apertura, chiarificazione.

Da quella finestra, mi vedo pittore intento a soprammettere figure, tagli e colori, sospinto a cercare ciò che invece - nell'anelito del fare - andavo coprendo.

Quei lasciti bianchi, ostinati lungo il cammino, stavano a dirmi che sentirò più bello e profondo il quadro raggiunto dentro di me senza averlo dipinto.

“è mettere colori sopra il bianco ed accorgersi che il bianco è l’assoluto”

giunte al limitare,

ne sentono il chiarore

e il tempo è mani aperte

calcinacci dal muro.

E con loro parole e apposizioni, per tornare granuli di tempo.

Nel giungervi,

ancora assoli di sillabe e note nello spazio che accoglie

sono davanti all’orizzonte, quello che si sposta piano. Me ne accorgo perché i ricordi mi raggiungono e il pensiero si fa più disponibile all’ascolto, gli occhi silenziosi sulle cose. Più gentili, forse, diresti. Non so. So che questo punto di osservazione è necessariamente mio, personale come per ognuno è la lettura di un libro, la veduta di un paesaggio, l’ascolto di uno sguardo, come può esserne l’interpretazione resa e ciò che, dentro, rimane.

Penso a questo, mentre il piano davanti si fa metafora, si veste di significati, di possibilità dolcissime come nostalgie, di movimenti lenti, come favole avute in sussurro, plananti sul cuore. Ed è una linea tracciata con

gli occhi la congiunzione tra un desiderio che si fa avanti e la sua realizzazione, la consapevolezza di viverne l’incanto; o è una ferita, un’abrasione, che attraversa il colore, il silenzio che c’è dentro agli occhi, e, sotto la